Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Il y a encore un quart de siècle, l’Europe apparaissait comme la solution à presque tous les problèmes. Aujourd’hui, elle est perçue comme un problème qui s’ajoute aux autres. Sous l’effet de la désillusion, les reproches pleuvent de partout. A la Commission européenne on reproche tout : de multiplier les contraintes, de se mêler de ce qui ne la regarde pas, de vouloir punir tout le monde, de paralyser nos institutions, d’être organisée de manière incompréhensible, d’être dépourvue de légitimité démocratique, d’anéantir la souveraineté des peuples et des nations, de n’être plus qu’une machine à ne pas gouverner. Dans la plupart des pays, les opinions positives sur l’Union européenne sont en chute libre depuis au moins dix ans. La proportion de ceux qui, en France, pensent que « l’appartenance à l’Union est une mauvaise chose » a même bondi de 25 % en 2004 à 41 % en 2013. Plus récemment encore, un sondage Ipsos révélait que 70 % des Français souhaitent « limiter les pouvoirs de l’Europe ».

C’est un fait que l’Union européenne traverse aujourd’hui une crise de légitimité sans précédent. C’est un fait aussi que le spectacle qu’elle offre n’a rien pour enthousiasmer. Mais comment en est-on arrivé là ?

La « déconstruction » de l’Europe a commencé au début des années 1990, avec les débats autour de la ratification du traité de Maastricht. C’est dès cette époque que l’avenir de l’Europe est apparu comme éminemment problématique et que nombre d’Européens ont commencé à déchanter. Au moment où la globalisation faisait naître des craintes supplémentaires, les gens ont bien vu que « l’Europe » ne garantissait pas un meilleur pouvoir d’achat, une meilleure régulation des échanges commerciaux dans le monde, une diminution des délocalisations, une régression de la criminalité, une stabilisation des marchés de l’emploi ou un contrôle plus efficace de l’immigration, bien au contraire. La construction européenne est apparue alors, non comme un remède à la globalisation, mais comme une étape de cette même globalisation.

Dès le départ, la construction de l’Europe s’est en fait déroulée en dépit du bon sens. Quatre erreurs essentielles ont été commises : 1) Etre partis de l’économie et du commerce au lieu de partir de la politique et de la culture en s’imaginant que, par un effet de cliquet, la citoyenneté économique déboucherait mécaniquement sur la citoyenneté politique. 2) Avoir voulu créer l’Europe à partir du haut, au lieu de partir du bas. 3) Avoir préféré un élargissement hâtif à des pays mal préparés pour entrer dans l’Europe à un approfondissement des structures politiques existantes. 4) N’avoir jamais voulu statuer clairement sur les frontières de l’Europe et sur les finalités de la construction européenne.

Obsédés par l’économie, les « pères fondateurs » des Communautés européennes ont volontairement laissé la culture de côté. Leur projet d’origine visait à fondre les nations dans des espaces d’action d’un genre nouveau dans une optique fonctionnaliste. Pour Jean Monnet et ses amis, il s’agissait de parvenir à une mutuelle intrication des économies nationales d’un niveau tel que l’union politique deviendrait nécessaire, car elle s’avèrerait moins coûteuse que la désunion. N’oublions pas d’ailleurs que le premier nom de « l’Europe » fut celui de « Marché commun ». Cet économisme initial a bien entendu favorisé la dérive libérale des institutions, ainsi que la lecture essentiellement économique des politiques publiques qui sera faite à Bruxelles. Loin de préparer l’avènement d’une Europe politique, l’hypertrophie de l’économie a rapidement entraîné la dépolitisation, la consécration du pouvoir des experts, ainsi que la mise en œuvre de stratégies technocratiques.

En 1992, avec le traité de Maastricht, on est passé de la Communauté européenne à l’Union européenne. Ce glissement sémantique est lui aussi révélateur, car ce qui unit est évidemment moins fort que ce qui est commun. L’Europe d’aujourd’hui, c’est donc d’abord l’Europe de l’économie et de la logique du marché, le point de vue des élites libérales étant qu’elle ne devrait être rien d’autre qu’un vaste supermarché obéissant exclusivement à la logique du capital.

La deuxième erreur, comme je l’ai dit, a consisté à vouloir créer l’Europe à partir du haut, c’est-à-dire à partie des institutions de Bruxelles. Comme le souhaitaient les tenants du « fédéralisme intégral », une saine logique aurait au contraire voulu qu’on parte du bas, du quartier et du voisinage vers la commune, de la commune ou de l’agglomération vers la région, de la région vers la nation, de la nation vers l’Europe. C’est ce qu’aurait permis notamment l’application rigoureuse du principe de subsidiarité. La subsidiarité exige que l’autorité supérieure intervienne dans les seuls cas où l’autorité inférieure est incapable de le faire (c’est le principe de compétence suffisante). Dans l’Europe de Bruxelles, où une bureaucratie centralisatrice tend à tout réglementer par le moyen de ses directives, l’autorité supérieure intervient chaque fois qu’elle s’estime capable de le faire, avec comme résultat que la Commission décide de tout parce qu’elle se juge omnicompétente.

La dénonciation rituelle par les souverainistes de l’Europe de Bruxelles comme une « Europe fédérale » ne doit donc pas faire illusion : par sa tendance à s’attribuer autoritairement toutes les compétences, elle se construit au contraire sur un modèle très largement jacobin. Loin d’être « fédérale », elle est même jacobine à l’extrême, puisqu’elle conjugue autoritarisme punitif, centralisme et opacité.

La troisième erreur a consisté à élargir inconsidérément l’Europe, alors qu’il aurait fallu en priorité approfondir les structures existantes, tout en menant un vaste débat politique dans l’ensemble de l’Europe pour tenter d’établir un consensus sur les finalités. On l’a vu tout particulièrement lors de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale. La plupart de ces pays n’ont en fait demandé à adhérer à l’Union européenne que pour bénéficier de la protection de l’OTAN. Ils parlaient d’Europe, mais ils ne rêvaient que de l’Amérique ! Il en est résulté une dilution et une perte d’efficacité qui ont rapidement convaincu tout le monde qu’une Europe à vingt-cinq ou à trente était tout simplement ingérable, opinion qui s’est encore renforcée des inquiétudes culturelles, religieuses et géopolitiques liées aux perspectives d’adhésion de la Turquie.

Compte tenu de la disparité des niveaux économiques, des conditions sociales et des systèmes fiscaux, l’élargissement hâtif de l’Union européenne a en outre déclenché un chantage aux délocalisations au détriment des travailleurs. Il a enfin été l’une des causes majeures de la crise de l’euro, ce qui explique que la mise en circulation d’une monnaie unique, loin de favoriser la convergence des économies nationales en Europe, l’a au contraire aggravée jusqu’à la rendre insupportable.

La souveraineté européenne est désormais introuvable, tandis que les souverainetés nationales ne sont plus que des souvenirs. En d’autres termes, on a déconstruit les nations sans construire l’Europe. Un paradoxe qui s’explique quand on a compris que l’Union européenne n’a pas seulement voulu substituer l’Europe aux nations, mais aussi remplacer la politique par l’économie, le gouvernement des hommes par l’administration des choses. L’Union européenne a fait sienne un libéralisme qui se fonde sur le primat de l’économie et la volonté d’abolir la politique en « dépolitisant » la gestion gouvernementale, c’est-à-dire en créant les conditions dans lesquelles tout recours à une décision proprement politique devient inopportun, sinon impossible.

A cette orientation libérale s’ajoute une crise morale. Obsédée par l’universalisme dont elle a si longtemps été le vecteur, l’Europe a intériorisé un sentiment de culpabilité et de négation de soi qui a fini par façonner sa vision du monde. Elle est ainsi devenu le seul continent qui se veut « ouvert à l’ouverture » sans considération de ce qu’elle peut elle-même apporter aux autres.

Il est de fait que l’Europe, depuis ses origines, s’est employée à conceptualiser l’universel, qu’elle s’est voulue pour le meilleur et pour le pire une « civilisation de l’universel ». Mais « civilisation de l’universel » et « civilisation universelle » ne sont pas synonymes. Selon un bel adage souvent cité, l’universel, dans le meilleur sens du terme, c’est « le local moins les murs ». Mais l’idéologie dominante ignore la différence entre « civilisation universelle » et « civilisation de l’universel ». Sur réquisition de ses représentants, l’Europe a été assignée à l’ignorance de soi – et à la « repentance » pour ce dont elle est encore autorisée à se souvenir –, tandis que la religion des droits de l’homme universalisait l’idée de Mêmeté. Un humanisme sans horizon s’est ainsi posé en juge de l’histoire, posant l’indistinction en idéal rédempteur, et faisant à tout moment le procès de l’appartenance qui singularise. Comme l’a dit Alain Finkielkraut, « cela signifiait que, pour ne plus exclure qui que ce soit, l’Europe devait se défaire d’elle-même, se “désoriginer”, ne garder de son héritage que l’universalité des droits de l’homme […] Nous ne sommes rien, c’est la condition préalable pour que nous ne soyons fermés à rien ni à personne »5. « Vacuité substantielle, tolérance radicale », a pu dire dans le même esprit le sociologue Ulrich Beck – alors que c’est au contraire le sentiment de vide qui rend allergique à tout.

Seuls dans le monde, les dirigeants européens refusent de se penser comme garants d’une histoire, d’une culture, d’un destin collectif. Sous leur influence, l’Europe n’en finit pas de répéter que son propre passé n’a rien à lui dire. Les billets d’euros le démontrent à la perfection : on n’y voit que des structures vides, des architectures abstraites, jamais un paysage, jamais un visage. L’Europe veut échapper à l’histoire en général, et à la sienne en particulier. Elle s’interdit d’affirmer ce qu’elle est, et ne veut même pas se poser la question de son identité par crainte de « discriminer » envers l’une ou l’autre de ses composantes. Lorsqu’elle proclame son attachement à des « valeurs », c’est pour souligner aussitôt que ces valeurs ne lui appartiennent pas en propre, tous les peuples étant censés avoir les mêmes. Cet accent mis sur les « valeurs » plutôt que sur les « intérêts », les objectifs ou la volonté de souveraineté politique est révélateur d’une impuissance collective. L’Europe ne sait absolument pas ce qu’elle veut faire. Elle ne se pose d’ailleurs même pas la question, car elle devrait alors reconnaître qu’elle ne veut rien. Et pourquoi ne veut-elle rien ? Parce qu’elle ne sait plus et ne veut plus savoir ce qu’elle est.

Les conséquences sont redoutables. Dans le domaine de l’immigration, l’Union européenne s’est dotée d’une politique d’harmonisation très généreuse pour les migrants qu’aucun Etat ne peut plus désormais modifier. Dans le domaine commercial et industriel, c’est le même refus de toute « sanctuarisation » qui a prévalu. La suppression de toute entrave au libre-échange s’est traduite par l’arrivée massive en Europe de biens et de services fabriqués à bas prix dans des pays émergents pratiquant le dumping sous toutes ses formes (social, fiscal, environnemental, etc.), tandis que le système productif européen se délocalisait de plus en plus vers des pays situés en dehors de l’Europe, aggravant ainsi la désindustrialisation, le chômage et les déficits commerciaux.

La politique étrangère est le revers de la souveraineté nationale. L’Union européenne ne constituant pas un corps politique, il ne peut évidemment pas y avoir de politique étrangère commune, mais tout au plus un agrégat conjoncturel de diplomaties nationales assorti d’une politique « extérieure » dérivée des compétences « communautaires ». Que ce soit à propos de l’intervention américaine en Irak, de la guerre en Libye, au Mali ou en Syrie, que ce soit à propos de la Russie ou du Proche-Orient, de la Palestine, du Kosovo ou plus récemment de la Crimée, les Européens ont toujours été incapables d’adopter une position commune, la majorité d’entre eux se contentant de s’aligner sur les positions américaines. Ne se percevant pas d’intérêts communs, ils ne sauraient avoir non plus de volonté commune ou de stratégie commune.

Pourtant, malgré les déceptions qu’a engendrées jusqu’ici la construction européenne, une Europe politiquement unie n’en reste pas moins plus nécessaire que jamais. Pourquoi ? D’abord pour permettre à des peuples européens trop longtemps déchirés par des guerres et des conflits ou rivalités de toutes sortes de reprendre conscience de leur commune appartenance à une même aire de culture et de civilisation et de s’assurer d’un destin commun sans plus jamais avoir à s’opposer entre eux. Mais aussi pour des raisons tenant au moment historique que nous vivons.

A l’époque du système de Yalta, lorsque le monde était dominé par le duopole américano-soviétique, l’émergence d’une tierce puissance européenne était déjà une nécessité. Cette nécessité est plus grande encore depuis l’effondrement du système soviétique : dans un monde désormais éclaté, seule une Europe unie peut permettre aux peuples qui la composent de jouer dans le monde un rôle à leur mesure. Pour en finir avec la domination de l’hyperpuissance américaine, il faut restituer au monde une dimension multipolaire. C’est une autre raison de faire l’Europe.

La globalisation, en même temps qu’elle engendre un monde sans extérieur, où l’espace et le temps sont virtuellement abolis, consacre l’impuissance grandissante des Etats-nations. A l’époque de la modernité tardive – ou de la postmodernité naissante –, l’Etat-nation, entré en crise dès les années 1930, devient chaque jour plus obsolète, tandis que les phénomènes transnationaux ne cessent de s’accroître. Ce n’est pas que l’Etat ait perdu tous ses pouvoirs, mais il ne peut plus faire face à des emprises qui se déploient aujourd’hui à l’échelle planétaire, à commencer par celle du système financier. Dans un univers dominé par l’incertitude et les risques globaux, aucun pays ne peut espérer venir seul à bout des problèmes qui le concernent. Pour le dire autrement, les Etats nationaux ne sont plus les entités primaires qui permettent de résoudre les problèmes nationaux. Trop grands pour répondre à l’attente quotidienne des citoyens, ils sont en même temps trop petits pour faire face aux défis et aux contraintes planétaires. Le moment historique que nous vivons est celui de l’action locale et des blocs continentaux.

Dans pareil contexte, les « souverainistes » apparaissent comme des hommes qui développent souvent de bonnes critiques, mais n’apportent pas de bonnes solutions. Lorsqu’ils dénoncent (non sans raison) le caractère bureaucratique et technocratique des décisions prises à Bruxelles, il est facile par exemple de leur répondre que les bureaucraties et les technocraties des actuels Etats-nations ne valent pas mieux. Lorsqu’ils critiquent l’atlantisme de l’Union européenne, il est tout aussi facile de leur faire observer que les gouvernements nationaux s’orientent exactement dans la même direction. Nous assistons aujourd’hui à un vaste mouvement d’homogénéisation planétaire, qui touche aussi bien la culture que l’économie et la vie sociale. L’existence des Etats-nations ne l’entrave en aucune façon. Les vecteurs de cette homogénéisation nationale se jouent des frontières, et ce serait une grave erreur de croire que l’on pourra y faire face en s’arc-boutant sur elles. La plupart des reproches que l’on adresse à l’Europe seraient donc tout aussi justifiés à l’échelle nationale.

D’autres critiques sont contradictoires. Ainsi, ce sont souvent les mêmes qui déplorent l’impuissance politique de l’Europe (sur des sujets tels que la guerre du Golfe, le conflit dans l’ex-Yougoslavie, etc.) et qui se refusent absolument aux délégations de pouvoir nécessaires à l’instauration d’un véritable gouvernement politique européen, seul capable de prendre en matière de politique étrangère les décisions qui s’imposent.

L’argument de la « souveraineté » des nations ne vaut pas mieux. Quand on dit que l’Union européenne implique des abandons de souveraineté nationale, on oublie qu’il y a déjà longtemps que les Etats-nations ont perdu leur capacité de décision politique dans tous les domaines qui comptent le plus. A l’heure de la globalisation, ils ne sont plus détenteurs que d’une souveraineté nominale. L’impuissance des gouvernements nationaux face aux mouvements des capitaux, au pouvoir des marchés financiers, à la mobilité sans précédent du capital, est aujourd’hui évidente. Il faut en prendre acte pour rechercher les moyens d’instaurer une nouvelle souveraineté au niveau où elle peut concrètement s’exercer, c’est-à-dire précisément au niveau européen. C’est encore un motif supplémentaire de faire l’Europe.

L’une des raisons profondes de la crise de la construction européenne est que personne n’est apparemment capable de répondre à la question : qu’est-ce que l’Europe ? Les réponses ne manquent pourtant pas, mais la plupart sont convenues et aucune ne fait l’unanimité. Or, la réponse à la question : qu’est-ce que l’Europe ? conditionne la réponse à cette autre question : que doit-elle être ?

Chacun sait bien en fait qu’il n’y a aucune commune mesure entre une Europe cherchant à s’instituer en puissance politique autonome et souveraine, avec des frontières clairement définies et des institutions politiques communes, et une Europe qui ne serait qu’un vaste marché, un espace de libre-échange ouvert sur le « grand large », destiné à se diluer dans un espace sans limites, largement dépolitisé ou neutralisé et ne fonctionnant qu’avec des mécanismes de décision technocratiques et intergouvernementaux. L’élargissement hâtif de l’Europe et l’incertitude existentielle qui pèse aujourd’hui sur la construction européenne ont jusqu’ici favorisé le second modèle, d’inspiration « anglo-saxonne » ou « atlantique ». Or, choisir entre ces deux modèles, c’est aussi choisir entre la politique et l’économie, la puissance de la Terre et la puissance de la Mer. Malheureusement, ceux qui s’occupent de la construction européenne n’ont en général pas la moindre idée en matière de géopolitique. L’antagonisme des logiques terrestre et maritime leur échappe complètement.

Le général de Gaulle avait en 1964 parfaitement défini le problème lorsqu’il avait déclaré : « Pour nous, Français, il s’agit que l’Europe se fasse pour être européenne. Une Europe européenne signifie qu’elle existe par elle-même et pour elle-même, autrement dit qu’au milieu du monde elle ait sa propre politique. Or, justement, c’est cela que rejettent, consciemment ou inconsciemment, certains qui prétendent cependant vouloir qu’elle se réalise. Au fond, le fait que l’Europe, n’ayant pas de politique, resterait soumise à celle qui lui viendrait de l’autre bord de l’Atlantique leur paraît, aujourd’hui encore, normal et satisfaisant ».

L'Europe est un projet de civilisation ou elle n’est rien. A ce titre, elle implique une certaine idée de l'homme. Cette idée est à mes yeux celle d'une personne autonome et enracinée, rejetant d'un même mouvement l'individualisme et le collectivisme, l'ethnocentrisme et le libéralisme. L’Europe que j’appelle de mes vœux est donc celle du fédéralisme intégral, seul à même de réaliser de manière dialectique le nécessaire équilibre entre l’autonomie et l’union, l’unité et la diversité. C’est sur de telles bases que l’Europe devrait avoir pour ambition d’être à la fois une puissance souveraine capable de défendre ses intérêts spécifiques, un pôle de régulation de la globalisation dans un monde multipolaire, et un projet original de culture et de civilisation.

Pour l’heure, nous le voyons bien, la situation est bloquée. Nous voulions l’Europe de la culture, nous avons eu celle des technocrates. Nous subissons les inconvénients de la mise en œuvre d’une monnaie unique sans en recueillir les avantages. Nous voyons les souverainetés nationales disparaître sans que s’affirme la souveraineté européenne dont nous avons besoin. Nous voyons l’Europe se poser en auxiliaire, et non pas en adversaire de la mondialisation. Nous la voyons légitimer les politiques d’austérité, la politique de la dette et la dépendance vis-à-vis des marchés financiers. Nous la voyons s’affirmer solidaire de l’Amérique dans sa nouvelle guerre froide avec la Russie, et prête à signer avec les Américains un accord commercial transatlantique qui nous réduirait à merci. Nous la voyons devenir amnésique, oublieuse d’elle-même, et donc incapable de tirer de son passé des raisons de se projeter vers l’avenir. Nous la voyons se refuser à transmettre ce dont elle a hérité, nous la voyons incapable de formuler un grand projet collectif. Nous la voyons sortir de l’histoire, au risque de devenir l’objet de l’histoire des autres.

Comment sortir de ce blocage ? C’est le secret de l’avenir. On voit bien, ici et là, s’esquisser des alternatives. Elles méritent toutes d’être étudiées, en sachant toutefois que le temps nous est compté. J’ai souvent cité ce mot de Nietzsche, qui disait : « L’Europe ne se fera qu’au bord du tombeau ». Nietzsche, on le sait, en appelait aussi aux « bons Européens ». Eh bien, soyons de « bons Européens » : lançons à notre tour un appel afin qu’apparaisse enfin l’Etat européen, l’impérium européen, l’Europe autonome et souveraine que nous voulons forger et qui nous évitera le tombeau.

Vive l’Europe, mes amis ! Je vous remercie.

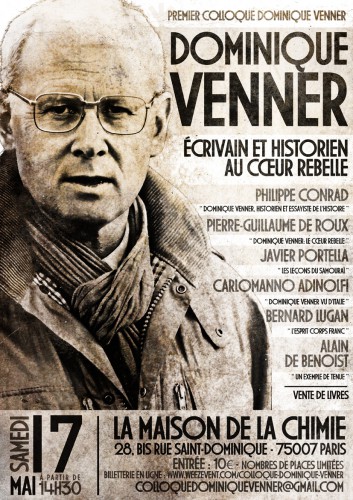

Alain de Benoist

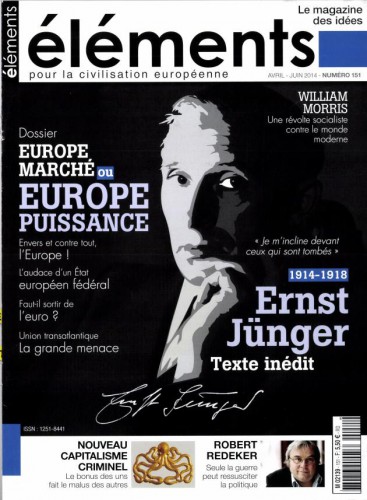

Colloque Europe-marché ou Europe-Puissance 26 avril 2014